こんにちは。主婦投資家のYUICOです。

現在、投資対象として人気の高いS&P500連動型の投資信託ですが、「ほかの銘柄にも分散投資した方が良いのか?」という疑問にお答えします。

為替変動の影響の受け方や、年間利回りについても、解説していきたいと思います✿

\この記事はこんな方にオススメ/

・S&P500というワードが気になるけど、どんなものかわからない

・S&P500を買いたいけど、どのタイミングで買うか迷っている

・S&P500だけで運用しているけど、ほかの銘柄にも投資すべきか迷っている

S&P500一本だけで良い理由

投資判断は自己責任で・・というのが、投資の基本ではありますが、それでも誰かの意見は聞いてみたいものですよね^^;

結論から言ってしまうと、私はS&P500だけで十分だと思っています。

その理由を4つの観点から、ご説明します。

後半では、デメリットについても触れているので、ご自身の納得いくまで検討してみてくださいね✿

分散投資の効果

S&P500とは、ニューヨーク証券取引所やナスダック証券取引所に上場している、代表的な500銘柄の時価総額を元に算出される米国株価指数のことです。

S&P500に連動する投資信託を購入すれば、米国株式市場全体に投資しているのとほぼ同じと言えます。

仮に、1社が破綻したとしても、個別株に投資をしているような大きな影響は受けません。

この時点で、十分にリスク分散ができていると思いませんか?

ちなみに、よく投資先の組み合わせとして、名前が挙がるオルカン(全世界株式・オールカントリー)ですが、S&P500とオルカンでは分散投資にはなりません。

現在、オルカンの資産配分の60%強は米国株ですし、リスク分散させるためには、株と相反する動きをする資産に投資しなければ意味がないからです。

(新興国の伸びしろに期待したい!という考えの方が、両方に投資するのはアリだと思います。)

相反する動きをする資産とは、債券や金などになるわけですが、「●●ショック」みたいなときでない限り、基本的にこれらのパフォーマンスは良いとは言えません。

景気が良いときは、むしろ足を引っ張る可能性も高いです。。

例えば、資産のほとんどを投資に回している方やリタイアメント層の方などは、検討する余地があると思います。

しかし、資産形成層の方であれば、下落相場では解約しないことを前提に、成長可能性の高いS&P500で良いと考えています。

下落相場というのは、半年で終わる可能性もあれば、5年・10年かかることもあります。

そのときに生活に困らないように、余裕資金で運用することが大切です。

S&P500のパフォーマンス

S&P500の過去のパフォーマンスを見ていきます。

あくまで過去の話ですが、S&P500の起源は1923年と長く、今後の期待リターンを考える上でとても参考になります。

過去5年間・40年間の株価の推移

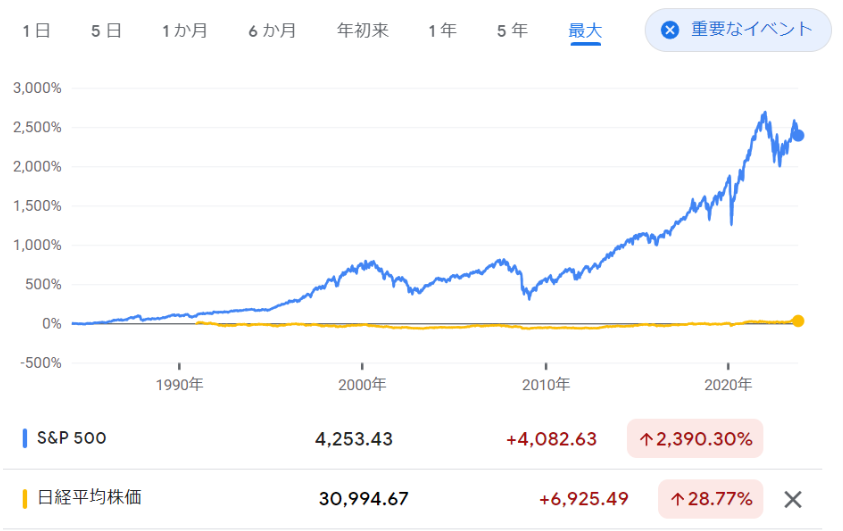

下のグラフは、過去5年間のS&P500と日経平均株価の推移です。

ブルーがS&P500、オレンジが日経平均株価です。

【2018年~2023年】

S&P500の過去5年の上昇率は52.71%です。

直近のアメリカ経済の流れは、以下の通りです。

2020年 コロナショックで株価下落

↓

2021年 金融緩和で株価上昇、急激なインフレ進行

↓

2022年 金融引き締め開始、株価再び下落

↓

2023年 景気後退予想とは裏腹に、堅調に推移

コロナ後から急上昇しているため、これだけを見ると今から始めても遅いかな?と考えてしまうかもしれません。

しかし、個人的な意見ですが、投資は始められるときに、なるべく早く始めた方が良いと思っています。

というのも、下のグラフをご覧ください。

過去40年間のS&P500の推移です。

【1983年~2023年】

途中、2000年のITバブル崩壊、2008年のリーマンショック、2020年コロナショックと危機はあったものの、それらの危機を乗り越え、成長を続けているのが米国株です。

バフェット効果もあり、魅力度が高まっている日本株ですが、これを見るとやはりS&P500に投資したくなりますよね。

為替変動の影響

先ほどのグラフは、あくまで米ドルで運用した場合のパフォーマンスなので、日本円からS&P500で運用した場合のリターンについても触れておきたいと思います。

「S&P500に投資したい」と思ったら、主に2つの方法があります。

・S&P500に連動する投資信託を購入する(円貨決済)

・S&P500に連動するETFを購入する(外貨決済)

ETFの場合、円貨決済も可能ですが、実際には証券会社で米ドルを購入して、その米ドルでETFを買い付けるというような流れになっています。

そのため、単純にS&P500のパフォーマンスだけを考えるのではなく、為替レートや為替手数料も気にしなければなりません。

仮に、S&P500が全く同じ水準のときに、購入→売却した場合の例です。

円安になった場合

【購入時】1ドル115円

【売却時】1ドル130円

→ 利益が出る

円高になった場合

【購入時】1ドル115円

【売却時】1ドル105円

→ 損失が出る

変わらなかった場合

【購入時】1ドル115円

【売却時】1ドル115円

→ 為替手数分だけ損失が出る

投資信託の場合、投資家から日本円で資金を集めて、ファンド内で米ドルに両替し、ETFを購入しています。

投資信託のリターンの中には、為替変動によるリターンも含まれているということです。

いずれにせよ、日本で生活している人がS&P500で運用しようと思った場合、為替変動の影響も受けるということを知っておく必要があります。

S&P500のチャートと、S&P500に連動する投資信託のチャートは、為替変動の分、差が生じています。

円安が急激に進んだ2022年は、実際のS&P500に比べて、S&P500連動する投資信託のパフォーマンスの方が良かったのです。

「よくわからない!」という方は、為替変動の影響もひっくるめたパフォーマンスを表示している投資信託から始めることをオススメします。

年間利回り

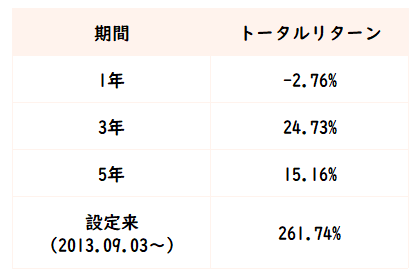

これを踏まえて、投資信託の「iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」のパフォーマンスを見ていきたいと思います。

※1年・3年・5年は年率表示

設定が2013年9月と長かったため、上記のファンドを例に挙げました。

最近は、もっとコストの低いファンドも出てきているので、今後さらに高いパフォーマンスとなることも期待できます。

将来の利回りを約束するものではありませんが、過去3年運用していたら年率24.73%、過去5年では年率15.16%の利回りでした。

2010年頃からのアメリカの経済成長は目覚ましいものがあるので、米国株の平均パフォーマンスと言われている年率7%を大きく上回っていますね。

逆に、2000年1月から運用を始め、2010年1月に運用を終えた場合など、27%ほどマイナスになる期間もありました。(為替変動を考慮せず)

この時期に運用をしていた方は、不安な10年間だったと思います。

ただし、信じて運用を続けた方は、かなりの利益が出ているはずです。

未来から結果だけを見れば簡単に言えることですが、実際に大切なお金を投資する立場としては、判断が難しいですよね^^;

株価が不調な時でも運用を続けるに足る根拠が欲しいところです。

次の章では、その根拠についてお話ししたいと思います。

米国経済の成長性

ここからは、将来の話を中心に進めていきます。

右肩上がりのGDP

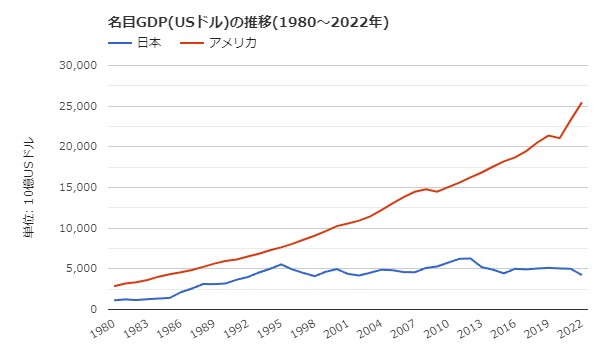

一般的に、株価とGDPの相関は高いと言われています。

現在の名目GDPの1位はアメリカ、2位は中国、3位は日本です。

アメリカのGDPは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で一時下落したものの、2022年第3四半期からはプラスに転じました。

さらに、長期的に見るとアメリカのGDPは右肩上がりの成長を続けています。

【名目GDP(USドル)の推移(1980~2022年)】

そもそもGDPって何?

GDPとは、一定期間内に国内で新たに生み出されたモノやサービスの付加価値の合計額です。

簡単に言うと、その国でどれだけの「儲け」が生み出されたかを表します。

GDPには、名目GDPと実質GDPがあります。

実質GDPは、物価変動要因を取り除いており、景気判断や経済成長率を見る上で重要視されます。

では、なぜアメリカのGDPはこんなにも伸び続けているのでしょう?

GDPの成長を支える人口増加

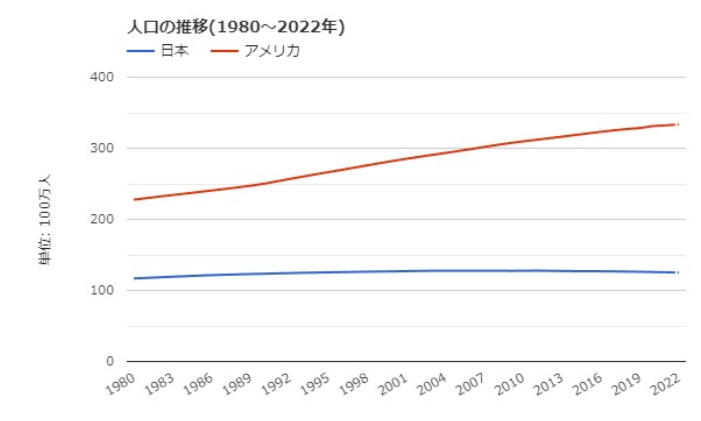

アメリカのGDPの成長を支えているのは、「人口増加」です。

【人口の推移(1980~2022年)】

実は、アメリカも出生率自体は低下しています。

しかし、少子高齢化の進む日本とは違って、アメリカは移民などで若い世代の人口が増加しています。

若い世代の人口が増加するということは、働く人も増えますし、個人消費も増えます。

たくさんモノやサービスを買う人がいれば、企業の業績が伸び、企業の株価が上がっていきます。

結果として、米国株式市場にさらにお金が流れ込んでいく、という好循環が生まれるのです。

コロナショックを支えた金融政策と財政政策

中央銀行が行う金融政策と、政府が行う財政政策も、アメリカの経済成長を支えています。

コロナショックを例に、ご説明します。

2020年2月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で市場はリスクオフ一色になり、株価は急落しました。

それに対して行われた政策が、以下のとおりです。

①緊急利下げ

②無制限の量的緩和

③前例のない大規模な財政出動

ちょっと難しいですが、なるべく簡単にまとめます。

①緊急利下げ

金利を引き下げることで、法人や個人がお金を借りやすくします。

銀行から安くお金を借りられるようになると、会社は新たに工場を作ったり、人材育成をしたりと、将来へ向けた投資をしやすくなります。

個人でいえば、金利が安いときに家を買いたい!と思いますよね。

その結果、市場に出回るお金が増え、経済が活発になることで景気が回復に向かいます。

コロナショック時には、アメリカの中央銀行にあたるFRBが緊急会議を開き、政策金利をほぼ0%まで切り下げました。

②無制限の量的緩和

金利を0%まで下げたら、それ以上引き下げることができません。

すると、金融機関が保有している国債を買い上げる「量的緩和」を行います。

金融機関には引き換えに、お金が増えます。

お金を持っているだけでは利益は出ないので、金融機関は法人や個人に低い金利でお金を貸そうとします。

その結果、利下げと同様の効果が得られます。

コロナショック時には、国債の買い入れに上限額を設けず、必要な分だけ買い入れるという措置を取りました。

米国株が急落し始めたのが2020年2月下旬ですが、これらの金融政策は3月に決定しています。スピード感がすごいですよね。

③前例のない大規模な財政出動

①と②は、中央銀行による金融政策です。

それに対し、③は政府による財政政策です。

2020年3月~2021年3月の間に発動した第1弾~5弾を合わせると、5.8兆ドルほどの規模になるそうです。

数字が大きすぎてイメージがわきませんが、コロナの財政出動だけでアメリカの年間予算の1.3倍の金額と、過去に例のない大規模な財政出動でした。

具体的には、現金給付、失業給付、中小企業向け融資の返済免除、法人税減税、コロナ対策などが実施されました。

有事の際は、大規模かつスピーディに政策が打ち出されることや、平時の際も、金融政策・財政政策の両輪がうまく機能していることが、アメリカの景気を下支えしてきたと言えます^^

投資大国のアメリカで、株価が不調になるということは、日本の年金問題と同等・・またはそれ以上に大問題です。

政府としては、それは力を入れて株価が上がるような政策を実行していくわけですよね。

世界の時価総額ランキング

以下は、世界の企業時価総額ランキングです。

トップ10社中、9社はアメリカの企業です。

このほかにも、新型コロナウイルス感染症のワクチンで有名になったファイザーやモデルナ、テレワークで急速に普及したWeb会議システムを提供するZoom、コロナ禍の巣ごもり需要で急成長した動画配信サービスのNetflixなども、すべて米国企業です。

私たちの生活に身近なマクドナルドやスタバ、コカ・コーラなども米国企業ですね。

世界中の誰もが知っている大手優良企業から、急成長を遂げる新興企業まで、魅力ある企業がアメリカに集まっています。

今後も、優秀な人材や技術がアメリカに集まる流れは続くでしょう。

S&P500を一本持ちするデメリットについて

ここからは、投資のリスクについてはご理解いただいているという前提で、S&P500だけで運用するリスクについて、お話したいと思います。

アメリカ経済の影響を大きく受ける

当然のことですが、アメリカ経済の影響を大きく受けます。

少なくともS&P500が不調だった2000年代は、新興国株式やREITの方が良いパフォーマンスを残しています。

とはいえ、新興国株式や海外REITと比べると、米国株のほうがリスクは低いです。

一本持ちするのであれば、リスクリターンのバランスも大事かなと思います。

また、30代の自分からしたら、今運用に回すお金が必要になるのは、20年後か30年後か・・もしかすると10年後かもしれません。

仮に、10年後必要になったとして、新興国がアメリカを抜いているイメージが持てないというのが、現在の正直な感想です。

将来のことは誰にもわかりません。

であれば、中期的にも長期的にも値上がりの期待が持てるS&P500が魅力的、というのが私の考えです。

もちろん10年後に新興国がアメリカを抜いていることだってあり得ますし、目標設定をどこに置くかにもよっても変わってくるかもしれませんね^^

景気後退のシグナル「逆イールド」

逆イールドとは、短期金利の利回りが、長期金利の利回りを上回る現象のことを言います。

一般的に、逆イールドが起きると、しばらくして(1年半後くらいが多い)に景気後退に陥ることから、「逆イールドは景気後退のシグナル」などと呼ばれています。

これが2022年に発生し、現在も継続しています。

逆イールドはなぜ起きる?

なるべく簡単に解説していきますね✿

この場合、注目されるのは以下の金利です。

・短期金利=2年国債

・長期金利=10年国債

どちらもアメリカの国債の金利です。

お金を借りる側としては、「2年間で返して!」という人と「10年は返さなくていいよ!」という人がいたら、10年貸してくれる人の金利を高くしたいですよね。

というわけで、通常は期間が長い方が金利が高いものです。

しかし、2年国債の金利が上がり、10年国債の金利が下がることで、逆転してしまう現象が「逆イールド」です。

【なぜ2年国債の金利が上がった?】

2年国債の金利は、基本的にアメリカの中央銀行であるFRBが決めるものです。

コロナショックが起こり、政府が手厚い措置を取った結果、アメリカではかえって急激なインフレが進んでしまいました。

このインフレを押さえつけるため、FRBは2022年から一転して利上げを行ってきました。

その結果、2年国債の金利が急激に上昇しました。

「アメリカのインフレって?」という方のために、簡単に解説します。

2021年頃から、アメリカで歴史的な物価高騰が進んでいます。

主な原因は、コロナとウクライナ侵攻です。

特に、ワクチン接種が進み、経済活動が再開されると、需要に対して供給が追い付かず、モノやサービスの価格が上昇しました。

政府による大規模な財政出動や金融緩和も、後押しとなりました。

「金利が低いうちに、新たに工場を作って設備投資をしたい!」と思っても、コロナの影響もあって、建設に必要な人手が足りないというような状況です。

そうすると「高い値段をつけてくれるところから優先的に売ろう!」となり、物価がどんどん上昇していくという流れができます。

そのうち戻るだろうと思っていたインフレが、とどまるところを知らないので、ついに2022年FRBが利上げ(金融引き締め)に踏み切りました。

【なぜ10年国債の金利が下がった?】

10年国債の金利は、経済成長への期待など様々な要因から、マーケットが決めるものです。

銀行はお金を持っているだけでは利益が出ません。

例えば「これくらいの金利で10年間お金を借りてくれませんか?」と、取引先に提案をしたとします。

しかし、取引先が10年後の経済状況を厳しく見積もっていて、設備投資をしても回収できないと考えていたら借りてくれません。

すると、銀行はさらに金利を下げるしかありません。

このように長期金利は自然と下がっていきます。

現状、長期金利は下がってきており、マーケットはすでに利上げによる景気後退の影響を織り込んでいると考えられます。

過去に起きた逆イールドと景気後退期

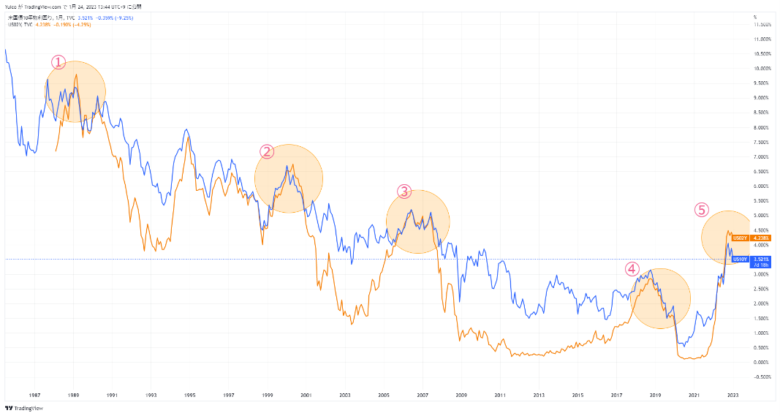

【1980年代後半~2023年】

下のグラフは、過去35年間の米国債2年物と10年物の利回りです。

過去、逆イールドが発生した後、景気後退期が訪れています。

①1988~1990年

→1990年日本バブル崩壊・世界的な景気後退(このときは1年弱で収束)

②1998~2000年

→2000年ITバブル崩壊

③2005~2007年

→2008年リーマンショック

④2019年8月

→新型コロナウイルス感染症拡大によりあやふやに

⑤現在

過去のデータから見て、かなり信頼度が高いシグナルと言えます。

「これから景気後退期に入る可能性が高い」と考える人が増えている理由は、このことも影響しています。

これから投資をする人は?

では、これから投資を始める人は、どうしたら良いのでしょうか?

「逆イールドが発生してから、平均して1年半後くらいに景気後退期に入る」と言われているので、気になる方はいったん待ってみるのも良いと思います。

しかし、下がるかもと思って待っていては、なかなか投資は始められません。

リスクを下げる手段を取りながら、投資はできるときにしておくべきというのが、私個人の意見です。

2022年末は「2023年前半の米国株式市場は厳しい展開」と言われていため、米国株を買い控えた方も多いのではないしょうか。実際は、景気後退を回避できる可能性が高まったことで、S&P500もゆるやかな上昇を続けています。

リスクを下げる手段と言えば、「時間分散・投資対象の分散・長期投資」が王道です。

これらの基本のほか、私でしたら以下の方法も考えます。

【スポット(一括)購入を考えている方】

①経済ニュース等をチェックしつつ、数回に分けて購入する

②損切りラインを決める

【①経済ニュース等をチェックしつつ、数回に分けて購入する】

相場感に自信のない方は、つみたてがオススメです。

しかし、手元にまとまった資金がある場合、つみたてで時間をかけて購入していくと、現金で持っている時間が長くなってしまいますよね。

過去1年程度のチャートを見て「今の相場なら買っても良いかな?」というタイミングで、数回に分けて購入するのも1つの手だと思います。

私自身、経済ニュースをチェックしながら購入したほうが、つみたてで機械的に買うよりも安く買えている実感はあります。

【②損切りラインを決める】

20年くらい長期でつみたてできるのであれば、損切りラインを考える必要はありません。

「米国株・つみたて・長期投資」の条件であれば、リターンがプラスになる確率が高いというデータが出ているからです。

しかし、「20年も引き出せないなら投資はしない!」という方も、きっと多いですよね。

最初のほうで「下落相場では解約しないことを前提に・・」と言った手前矛盾しますが、損切りラインを決めておくことで、塩漬け状態を避けることができます。

「投資金額の5%」など、自分の中でルールを決めておくと、●●ショックのような暴落するタイミングでも上手く逃げることができます。

底値付近で買い戻せば、その後利益が出る可能性もあります。

損失を確定させるのは、なかなか勇気がいると思います。

実際に起こったら損切りできなそう・・という方は、やはり基本の「時間分散・投資対象の分散・長期投資」を守るのが良いでしょう。

あくまで「こんな方法でやっている人もいるんだな~」程度に見ていただければと思います。

【つみたて購入を考えている方】

ドルコスト平均法(※)の効果が期待できるため、開始タイミングを考える必要はありません。

※「毎月決まった金額を購入すれば、価格が高い時には少ない量だけ買い、安い時には多くの量を買うことができる」という購入方法です。

下落相場に入ったら、むしろ「安く買えてラッキー!」くらいの気持ちで継続することが大切です。

その代わり、利益を出すには相応の時間がかかりますので、気長に続けましょう。

S&P500に投資するならこのファンド!

S&P500に連動する投資信託は数多くありますが、以下の2つのファンドがコストが安くオススメです。

・eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

・SBI・V(バンガード)・S&P500インデックス・ファンド

どちらも優秀なファンドですが、下の記事で比較もしていますので、ご参考までにどうぞ^^

まとめ

長くなったので、まとめます。

【S&P500の一本だけで良い理由】

・米国企業主要500社の株価に連動。十分分散投資になっている。

・過去40年パフォーマンスは右肩上がり。直近5年間の平均リターンも15%と優秀。

・米国経済の成長性はまだまだ高い!右肩上がりのGDPとそれを支える人口増加・力強い金融政策と財政政策。

・世界時価総額ランキング10社中9社はアメリカ。新興企業から老舗企業まで魅力ある企業に、人材・技術が集まる。

【S&P500一本だけを持つリスク】

・アメリカ経済の影響を直に受ける!

2000年代は、他のエリア・資産の方がパフォーマンスが良いことも。

・景気後退のシグナル「逆イールド」発生中!

これからS&P500に投資をしたいと考えている人は、「時間分散・長期投資」の基本を守れば、過度に恐れる必要はないでしょう。

「まとまった資金を投資したい」「20年も待てない」という方は、リスクを抑える手段の1つとして以下の方法もご紹介しています。

・経済ニュース等をチェックしつつ、数回に分けて購入する

・損切りラインを決める

ご自身の経験・知識・リスク許容度に合わせた方法を考えてみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました✿

当ブログでは、日経平均に連動する投資信託・ETFにて、1日~数か月の取引を記録しています。

こちらもご覧いただけますと嬉しいです^^

コメント